防草シート専門店がピンの全てを解説!失敗しない選び方

「防草シートを買ったはいいけど、ピンをうっかり買い忘れてしまった…」「どのピンを選べばいいのか分からない!」そんな方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。

そもそも『ピンって本当に必要?』と疑問に思う方もいるかもしれませんね。

そこで今回は、ピンを使わないとどんなトラブルが起こるのか、リスクをしっかりお伝えしつつ、ピンの選び方やおすすめ商品までバッチリご紹介!

さらに、防草シートを敷くときに必要なピンの本数を簡単に計算する方法も丁寧に解説します。

このページを読めば、固定ピンがどれだけ大切か分かるだけでなく、せっかく買った防草シートを長く、しっかり使いこなすコツが手に入ります。

ピンを買おうか迷っている方には絶対に見逃せない内容なので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。

▼目次

- 1防草シートにピンは絶対に必要か?固定ピンの役割から考える!

- ・防草シートの上に何も敷かない場合の固定ピンの必要性

- ・防草シートの上に砂利や人工芝を敷く場合の固定ピンの必要性

- 2防草シート固定ピンの種類と最適な固定ピンの選び方

- ・現場の状態から考える、固定ピンの最適な長さとは?

- ・現場の状態から考える、固定ピンの最適な形状とは?

- ・固定ピンの太さによって変わる!耐用年数の長さ

- ・固定ピンの材質別メリット・デメリット

- ・あなたにピッタリの固定ピンを選ぼう!

- 3防草シートの固定に必要な本数はどうやって求める?

- ・公共工事でも採用!プロの使用本数(ピン打設間隔)で失敗なし!

- ・防草シートの規格・現場の形状で変化する固定ピンの使用本数

- ・あなたの現場に必要な固定ピンの本数を算出してみよう!

- ・固定ピンの数を減らすとどうなる?失敗事例から学ぶ

- ・固定ピンの数は多ければ多いほど良いのか?

- 4固定ピンが刺さらない時どうしたらいいか?ピンを刺すコツ!

- ・固定ピンの打ち込む角度を変えてみる

- ・固定ピンの打ち込む位置をズラしてみる

- ・最終手段はピンの種類を変える

- ・アスファルトやコンクリートには特殊固定ピン!

- 5ピン固定後に●●するだけで防草効果がアップする

- ・防草シート貼り後、徐々に問題化する雑草達

- ・ピン穴からの雑草を防ぐ方法は?

- 6固定ピンにワッシャー(押さえ板)は必要か?

- ・ワッシャー(押さえ板)の本当の役割とは?

- ・知ってて欲しい!ワッシャーを使用した時の落とし穴

- ・防草シート専門店のオススメするワッシャー(押さえ板)

- ・ワッシャー(押さえ板)よりもピンシールが断然オススメ

- 7プロがオススメする固定ピン

- 8防草シートメーカー厳選のカタログ!

1防草シートにピンは絶対に必要か?固定ピンの役割から考える!

「防草シートにピンは必要なの?」「重しではダメなのか?」といった質問をよくいただきます。

まずは、 防草シートにピンを使用する理由=ピンの役割 を知っていただく事が重要です。

その上で、ピンが必要なのか、重しで代用しても良いのかをご紹介したいと思います。 防草シートの使用方法は大きく2通りあります。

それぞれの場合において固定ピンの必要性を説明致します。

●防草シートの上に何も敷かない場合の固定ピンの必要性

1.防草シート固定ピンの役割とは?(防草シートの上に砂利や人工芝などを敷かない場合)

防草シートを地面にしっかりと固定し、防草シート端部(防草シートのキワや継ぎ目)から風が侵入するのを防止し、防草シートが風でめくれない(飛ばされない)ようにする。

また、防草シートをより地面に密着させ、防草シートの中央部分が、風でバタつかないようにし、防草シートのめくれや破れを防止する。

防草シートの下(土中)には雑草の種や根が埋もれています。この雑草が芽を出し、防草シートを持ち上げないようにする。

特に防草シートの端部を持ち上げないようにする事が重要。防草シートの端部が持ち上がると、その隙間から風が入り込み、防草シートがめくれる恐れがあります。 この2つの重要な役割を担うため、

防草シートに固定ピンは必要なんです!!

2.固定ピンの代わりに「重し」を使っても良いのか?

前述の2つ役割を果たせるのなら、固定ピンの代わりに「重し」を使ってもいいのでしょうか?

まず、「重し」を使用する場合、固定ピンと同じぐらいの数量が必要になります。 ピンと同じ数量でないにしろ、風でめくれないだけの重量が必要。それがご用意いただけるのであれば「重し」で代用は出来ます。

ただし、斜面において「重し」はズリ落ちてしまうので、平地限定になりますね。 では、風で防草シートがめくれないだけの重量とは? どのくらい「重し」が必要か?と再び疑問が浮かびます。 これを導き出すのは非常に難しいです。

「重し」を置く間隔、その重さや、風が地表にある防草シートを持ち上げる力などを考慮する必要があるからです。

物理の世界ですね。残念ながら、私には簡単かつ分かりやすく説明する自信がありません。

なので、重しよりも固定ピンをおすすめする理由のみ簡潔に列挙します。

防草シートの固定に「重し」よりも「固定ピン」をオススメするワケ

- 防草シートを貼った後の草の発生量が違う!メンテナンスが楽!

- 防草シートの固定に必要な数量の調達がしやすく、材料費が安い!

- 平地や斜面など場所を選ばず使用でき、持ち運びしやすい!

- 重しのような出っ張りがなく、歩行しやすい!

以上の理由から

防草シートの固定は、「重し」よりも「ピン」の方が断然オススメです!!

「重し」について、別途詳しく説明していますので参考にしてください。

●防草シートの上に砂利や人工芝を敷く場合の固定ピンの必要性

1.防草シート固定ピンの役割とは?(防草シートの上に砂利や人工芝などを敷く場合)

防草シートを敷いた後、砂利を敷くまでの間に防草シートがズレるのを防ぎます。

防草シートがズレると、シートの継ぎ目においてシート同士の重ね幅が狭くなったり、シート端部の立ち上げ部分が狭くなったりと、雑草発生の原因になる場合があります。

※砂利を敷いてしまえば、防草シートが風によりめくれることはありませんし、土中からの雑草に防草シートを持ち上げられることもありません。

防草シートを貼った後、砂利を敷く際に防草シートと防草シートの継ぎ目から砂利が入り込み、シートとシートの間に隙間が出来るのを防ぎます。

継ぎ目部分の隙間は、雑草発生の原因となったり、砂利を敷いた後にシートの一部が見えてしまうなどの見た目や、シートに凹凸が出来る事でシート損傷につながる場合があります。

以上の2つが、防草シートの上に砂利や人工芝などを敷いて使用する場合の防草シート固定ピンの役割になります。

2.もし、防草シート固定ピンを使用しなかったら?(お庭編)

防草シートの上に砂利や人工芝を敷く場合の固定ピンの役割は2つありますが、必要性がイメージしにくいかと思います。

そこで、作業手順と一緒に「もしピンを使用しなかったならどうなるか?」を説明したいと思います。

防草シートの上に砂利などを敷くケースは、お庭が圧倒的に多いため、お庭を例に挙げての大まかな手順となります。

防草シートの上に砂利を敷く手順

お庭には、踏み石があったり、マンホールや室外機があったりと、いろんな障害物があります。

長方形や正方形など綺麗な形状でなく、ウエーブがかかっている場合もあります。 そんなお庭に防草シートを広げていく場合、障害物の周りやお庭の境界ブロックぎわなどはシートが浮き上がってしまいます。

また、防草シート端部(防草シートキワ=構造物キワ)は、出来るだけ草が生えないように防草シートを立ち上げて貼ります。なので、構造物のキワで一発ピン固定しないと、どうしても防草シートがズレてしまいます。

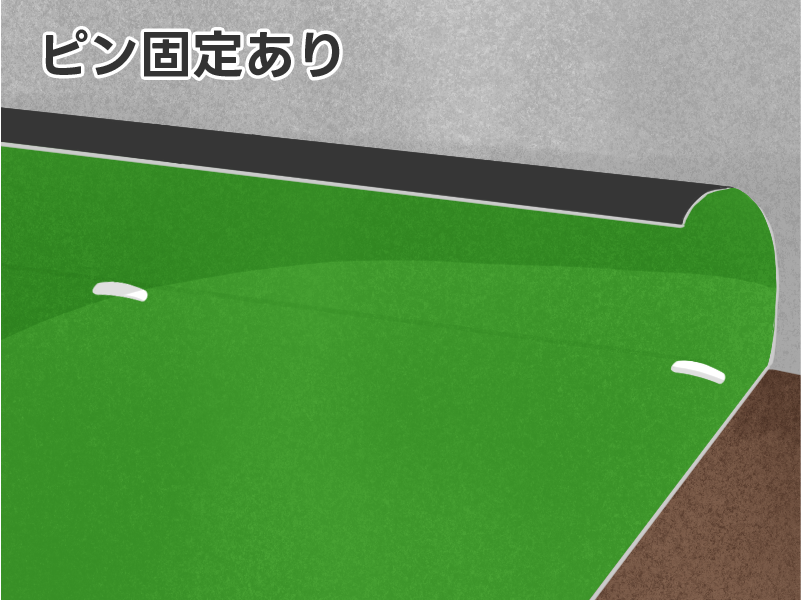

【ピンで固定してシート端部を立ち上げた場合】

作業中にシートがズレません!

【ピンで固定せずシート端部を立ち上げた場合】

作業しているうちにシートがズレます!

広いお庭なら、シートを広げている最中に風が吹くとめくれてしまう事だってあります。

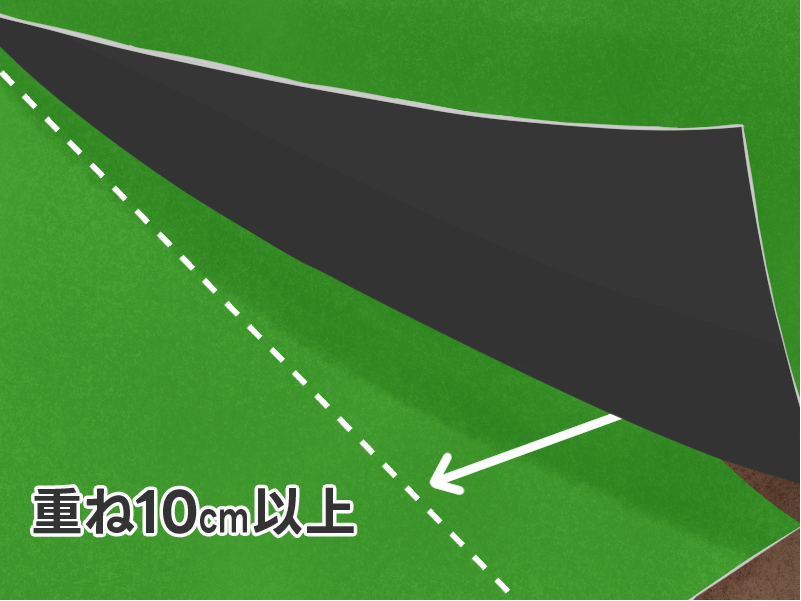

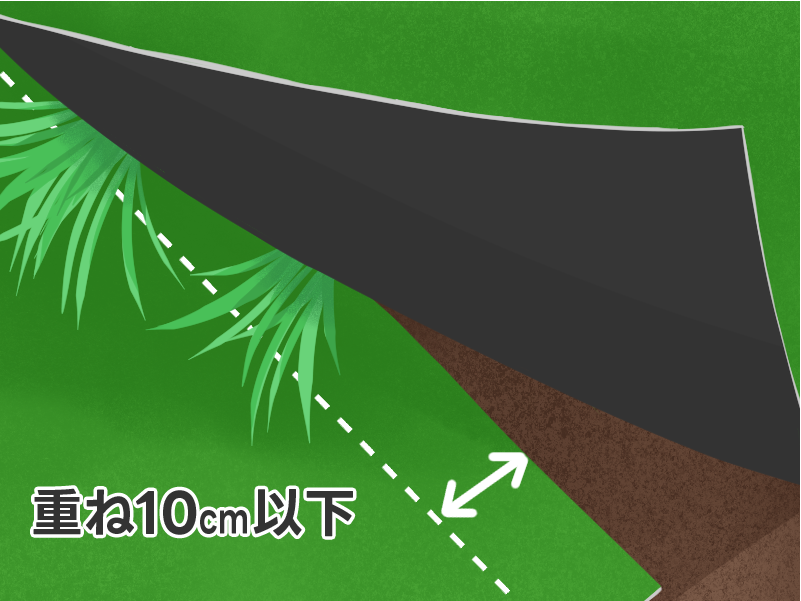

他にも、防草シートを10cm程度重ねて2枚、3枚と貼る場合は、シート上で作業をしていると、その重ねが徐々にズレていくことがあります。

シートの重ね10cmというのは、草が継ぎ目から生えてこないための最小限度の重ね幅です。 ズレてシートの重ね幅が5cmとか狭くなってしまうと、雑草が生えてきてしまう恐れがあります。

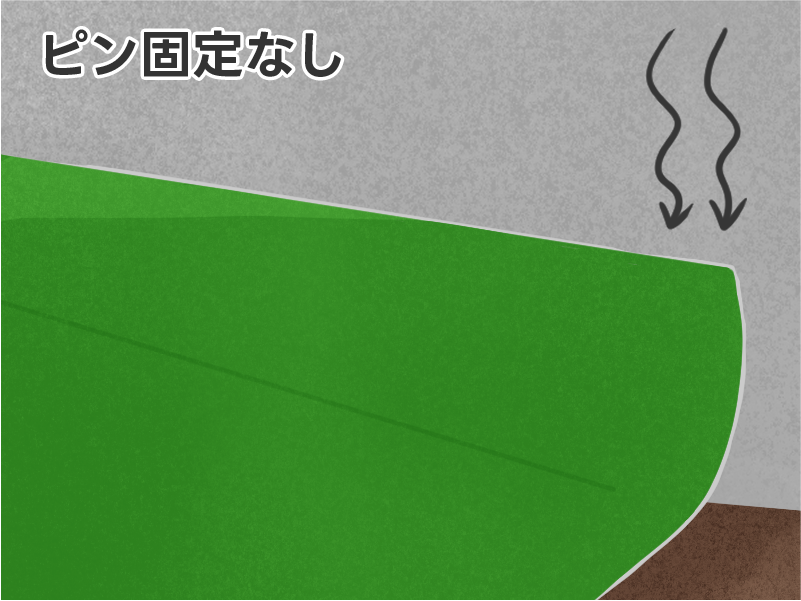

【シートをピンで固定した場合】

重ね幅が確保されていて草が生えてこない!

【シートをピンで固定しない場合】

ズレて重ね幅が少なくなると草が出てくる!

なので、防草シートの端部や継ぎ目をピンで固定してズレないようにする必要があります。

防草シートと防草シートの継ぎ目が固定されていないと、その継ぎ目から砂利が入り込み、シートとシートの隙間が出来る事があります。

隙間があくと、雑草の発生につながる恐れがありますので、ピンで固定することで、シートとシートの隙間を開けないようにする必要があります。

防草シート継ぎ目には、「粘着テープ」を使用されるとより効果的です。

固定ピンを使用ぜずに防草シートを敷く方法はないのか?

実は他にも方法があります。 それは防草シートを少しずつ広げながら、少しずつ砂利を敷いていく方法です。

砂利が防草シート固定ピンの役割「防草シートのズレ防止」と「シート継ぎ目の隙間防止」を果たしてくれます。

砂利を少しずつ敷いていけば、障害物周りの細かい部分でも砂利が「重し」となって、作業中の防草シートのズレを防いでくれます。

防草シートと防草シートの継ぎ目も同様。

スコップなどで一気にザザァーっと砂利を入れていくのではなく、継ぎ目に静かに真上から砂利を敷いていく事で、シート継ぎ目からの砂利入り込みにより隙間が開くのを防いでくれます。

ただし、固定ピンを使用するよりも、時間が掛かります。時間に余裕がある場合は、この方法もトライしてみてください。

3.固定ピンを使用する場合、使用しない場合のメリットとデメリット

固定ピンを使用するか使用しないか、どちらを選択したらいいのでしょうか?

それぞれメリット・デメリットをまとめてみました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・防草シートのズレをなくす |

・固定ピンであいた防草シートの穴から雑草が出てくる |

※固定ピンの穴から出てくる雑草には「ピンシール」の使用がオススメ。

ピンシールでピン穴をふさぐ事で雑草の発生を防止できます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・防草シートにピン穴が出来ず、雑草が出てこない |

・防草シート貼り~砂利敷きまでの作業に時間がかかる |

防草シートを貼る時に固定ピンを使用しない場合は、材料費は抑えられますが、少しずつ慎重に作業をしなければいけませんので時間がかかります。一方、ピンを使用する場合は、シートのズレや重ねを気にする必要がないので作業しやすく、早く防草シート+砂利敷きが出来ます。

固定ピンやピンシールの費用が掛かりますが、砂利を敷く場合に使用するピンは、防草シートがズレない程度、仮止め程度で大丈夫なので、少数でOKです。

また、仮止め用なので、短くて安価なピンでも大丈夫!お手元にピンがあるならそれでもOK!

そして、ピンを刺す作業は、少ない本数なのであっという間です。

あなたならどちらを選びますか? 私なら作業が早くて確実な固定ピンを使用する方法を選びます。

防草シート専門店オススメ!

防草シートの上に砂利や人工芝を敷くときにピッタリの固定ピン

2防草シート固定ピンの種類と最適な固定ピンの選び方

防草シート固定ピンは、防草シートの効果を最大限発揮するために重要な役割を担っています。

その固定ピンの種類は、「太さ」や「長さ」以外に「形状」や「材質」まで本当に様々です。

いったいどれを選べばいいのか?自分の現場に最適な固定ピンはどれなのか? それぞれの特徴と実際の現場に最適なピンの選び方をご紹介します。

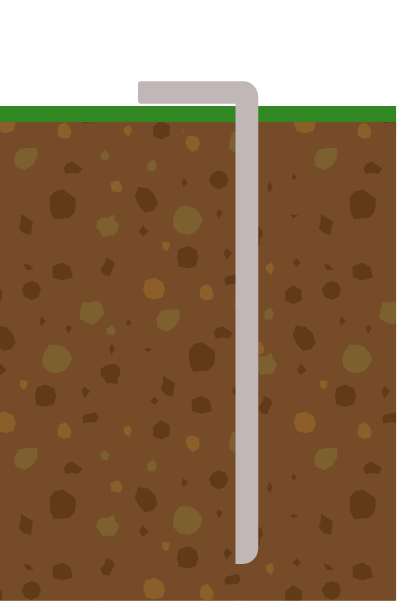

●現場の状態から考える、固定ピンの最適な長さとは?

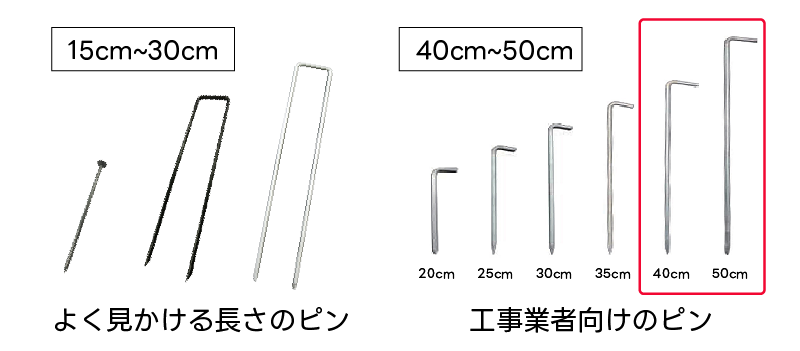

1.防草シートの固定ピンの長さにはどんな種類がある?

防草シートに使用する固定ピンの最適な長さは?10cm?20cm?はたまた30cm?

まずは、固定ピンの長さにどんな種類があるのかをご紹介します。

一般市場で最もよく販売されているのは、「長さ15cmの固定ピン」。

その理由は、防草シートは家庭のお庭などで使用されるケースが非常に多い事、価格的に見てもより安く、手軽に購入できるからです。

続いて「20cm」、「25cm」、「30cm」までがよく見かける長さのピンです。

よりいろんな場面で利用できる、オーソドックスなピンが「20cm」。 長いものになると、「40cm」、「50cm」のピンまであります。

50cmまでくると工事業者向けで、そうそう簡単には打ち込めない長さです。

では、この長さの違いによって異なってくるのは一体何なのでしょう? それは、「ピンの固定力」です!!

「支持力」とか、「引き抜き強度」とも言われることもあります。

防草シートをしっかり地面に固定するために必要な力です。

Amazon(アマゾン)や楽天などで、売れている順や人気順で検索し購入される方は要注意!

「よく売れているピン=防草シートに最適なピン」というものでは決してありません。

何故なら、防草シートを貼る現場は、様々だからです。何が様々なのか?それは、

- 地面、土壌

→地面の硬さや、土中に含まれる石など、ピンを刺す場所の土壌条件が様々。 - 防草シートを貼る現場の風当り

→周囲に風を遮るものがなく、吹きっさらしの場所や、周囲を塀に囲まれた風当りのないお庭。山から吹き下ろす風、海から吹く風、車両が高速で通る時に出来る風…等々。風当たりが様々。

このように様々な環境のもと、すべての現場で同じ長さの固定ピンが最適とは言えませんよね。 なので、土壌条件・風当り・使用する場面に合わせてどんな固定ピンが最適なのかをまとめました!

ピンを選ぶ際の目安にしてください。

| 使用場面 | 環境 ・状態 | オススメのピンの長さ |

|---|---|---|

| 道路のキワ、空き地など 重機で固めたような場所 | 地面が硬い、石が多い 風当りが強い | 一般的な 20cm |

| 畦畔、畑、休耕地、 水路や道路の土手など | 地面が軟らかい、石が少ない 風当りが強い | 長いピン 25cm以上 |

| お庭、ビニールハウス、温室など | 風当りが弱い | 短いピン 15~20cm |

※長さの違いによる比較であり、同じ太さ、同じ形状、同じ材質で比較した場合になります。

2.防草シート固定ピンの選定時に知ってて欲しいこと

防草シートを使用される場面ごとにオススメのピンの長さを説明しましたが、更にもう1点だけご確認いただきたい重要な事があります。

それは、上記の表をもとに、ピンを選んだとしても、ピンが効きかない場合があるという事。

地面が軟らかい場所では、25cmでもピンが効かず抜けてしまうことがあります。

それは、地面の硬さ軟らかさの度合いが違うからです。

土壌の硬度を計測する機械でもあればいいのですが、普通持ってないですよね。

風当りの強弱も度合いが違いますよね。台風のように強い風なのか?そよそよと吹く風なのか? 風の強弱を計る風速計なんて普通持ってません。

土の硬さや風当たりは、人によって判断基準がバラバラです。誰が見ても同じ基準であればいいのですが、困難です。

なので、「シーン別のオススメピン」はあくまでも目安として参考にしてください。

3.防草シートの固定に最適な長さのピンを選ぶコツ

現場の環境に合わせた、防草シートの固定に最適な長さのピンを選ぶ方法は、実際に試してみる事!

シーン別のオススメピンを参考に選定したピンを、実際の現場に打ち込んでみましょう。

硬い地面であれば、ピンが刺さるか確認してください!

ピンが刺さらない場合は、短いピンにしてみましょう。

軟らかい地面であれば、 固定ピンを刺した後にピンが簡単に抜けないか確認してください!

簡単に抜けるようであればピンが効いてません。より長い固定ピンにしてみましょう。

まずは、固定ピンのサンプルを取り寄せてみたり、ホームセンターや100均のお店(ダイソー、セリア、キャンドゥ)などで目安となるピンを数本買って試してください。

試すことで1つの判断材料ができて、最適なピンが選びやすくなりますよ。

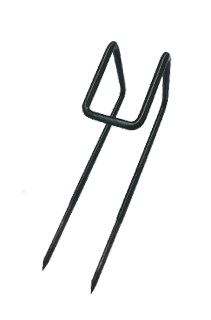

●現場の状態から考える、固定ピンの最適な形状とは?

防草シートを固定するピンの形状にはいろんな種類があります。

では、どんな形状のピンがあるのでしょう。

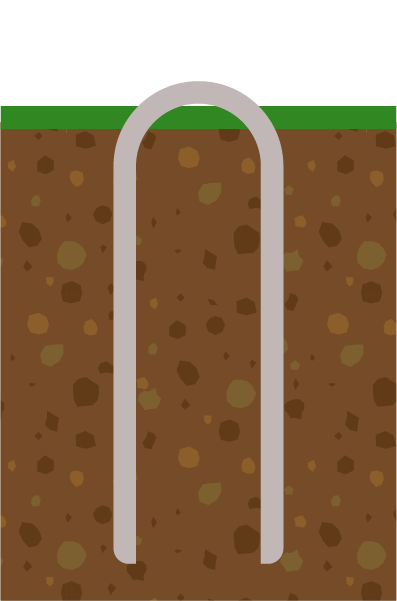

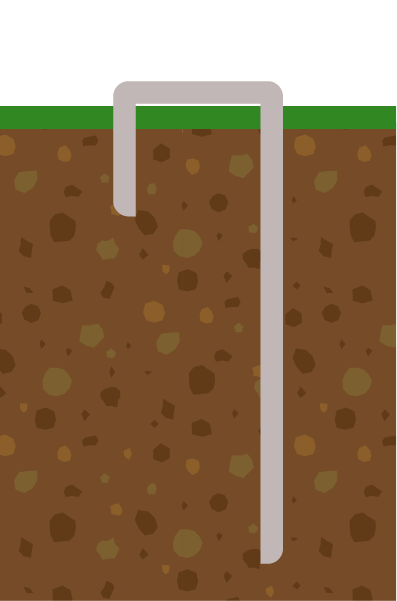

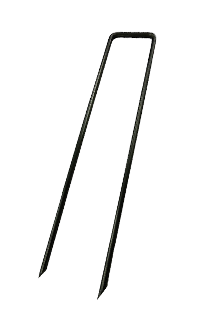

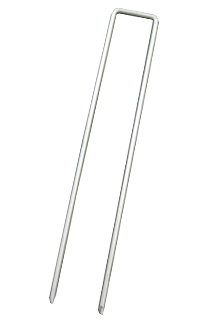

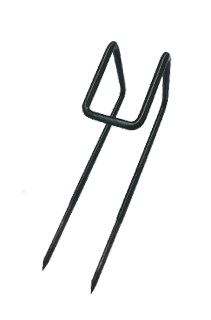

防草シートのピンの形状は、一般的にU字型(コの字型とも言われます)が主流で、このU字型には、角の丸いタイプと、角ばったタイプ(コの字型とも言われる)があります。

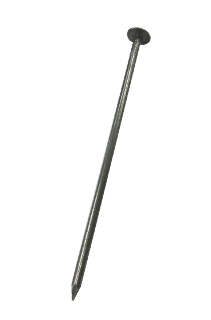

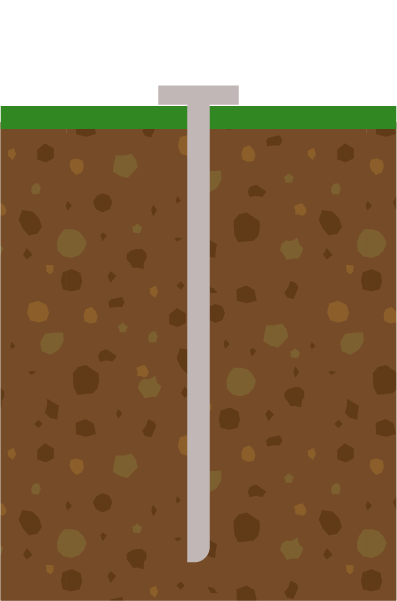

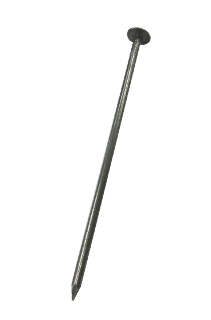

他にも、釘型、L型、J型などがあります。

では、防草シートを貼る時、どの形状のピンを選ぶと良いのでしょうか?

各形状によってそれぞれ特徴があります。比較してみましたので下表をご覧ください。

固定ピンの長さ、太さ、材質が同じで、形状のみが異なる場合での比較です。

| 形状 | 土中の様子 | 軟らかい地面でのピンの抜けにくさ(ピンの効き) | 硬い地面でのピンの刺しやすさ |

|---|---|---|---|

U型(コの字型)角ばったタイプ |

2本 |

抜けにくい ◎ | 刺さりにくい △ |

U型 角が丸いタイプ |

2本 |

抜けにくい ◎ | 刺さりにくい △ |

J型 |

2本(1本は短い) |

やや抜けにくい 〇 | やや刺さりやすい 〇 |

釘型 |

1本 |

抜けやすい △ | 刺さりやすい ◎ |

L型 |

1本 |

抜けやすい △ | 刺さりやすい ◎ |

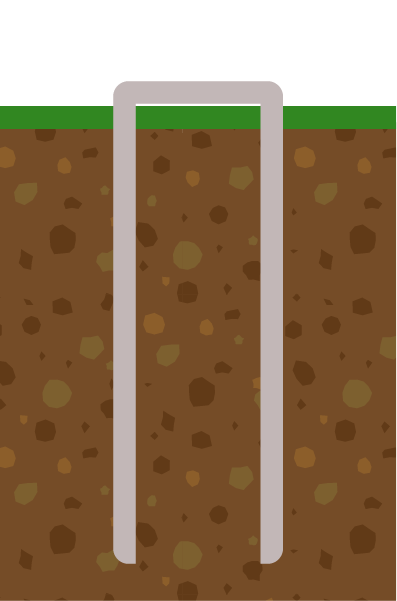

固定ピンの形状の違いは、土中に刺さっている状態の違いであり、固定ピンの効果を表しています。

地面が硬い場所・土中に石が多い場所には、釘型やL字型がおすすめ!

刺さっている部分が1本より2本の方が石にあたる確率が倍になり、刺さりにくくなります。

地面が軟らかい場所・風当たりが強い場所には、U字型(コの字型)がおすすめ!

刺さっている部分が1本より2本の方が、土と触れる面積が広くなり(抵抗が大きくなり)、ピンの効きが良くなります。 防草シートを貼る現場の土壌の状態を確認して、最適な固定ピンをお選びください。

●固定ピンの太さによって変わる!耐用年数の長さ

1.防草シートを固定するピンの太さにはどんな種類がある?

一般市場で最もよく販売されているのは、「太さ3mmのピン」。

防草シートは、家庭のお庭などで使用されるケースが非常に多い事、価格的に見てもより安く、手軽に購入できる事がその要因です。

続いて「4mm」、「5mm」、「6mm」「9mm」までがよく見かけるピンの太さです。

太い物になると、「10mm」のピンもあります。 10mmにもなると工事業者向けのピンですね。

この太さが意味する事は、「ピンの強度」です。

地面にピンを刺す時に「ピンが曲がらず刺せるか」という事です!

そして忘れがちなのが、非常に重要な「耐用年数」です。

「ピンが何年持つか」、「防草シートを何年間固定できるか」という事です!

Amazonや楽天などのショッピングモールや、コメリ・カインズなどのホームセンターでは、固定ピンの耐用年数や強度についてはなかなか説明されてないので、「太さ」について詳しく説明いたします。

2.太さによって異なるピンの強度について

一般的に販売されているピンは、3mmの太さが圧倒的に多いです。

だからと言ってどの場所でも太さ3mmのピンが良いとは限りませんのでご注意ください。

土中に石など固定ピンにとって障害物となるような物が殆どない現場では、3mmの太さでも固定できますが、土中に石が多く交ざっているような硬い地面では、ピンが刺さらない場合があります。

ピンが刺さらない時は、より太いピンを使用してください。

9mmまで太い固定ピンを使用されると、大体の場所で刺さります。※岩盤や大きな石はさすがに無理です(笑)

固定ピンが太ければ太いほど、硬い地面での打ち込みに強くなります。

3.太さによって異なるピンの耐用年数について

ピンの太さについて、見落としてはいけないのが「ピンの耐用年数」。

材質が鉄のピンを例に挙げると、鉄は、地面に刺すとサビていきます。

ピンの太さが細いほど短い期間でボロボロになります。

逆に太ければ太いほどボロボロになるまでの期間が長くなります。

鉄の純度(不純物が入っていない)や土壌の酸性具合によっても変わりますが、当店の経験上、3mmの太さでは、5年程度でボロボロになります。

ですが、4mm以上の太さがあれば、10年たってもボロボロになってません。防草シートをしっかりと固定しています。

太さ4mmのピン10年経過した現場のもの

ここで言いたいことは、防草シートを貼る時、いったい何年ぐらい雑草を抑え続けたいのか?という事!

「3年ぐらい持てばいいんだよ!」と短期間の雑草対策を目的とされているなら、細いピンでも大丈夫です。

ですが、可能な限り長期間雑草を抑えたい!防草シートと同じ耐用年数の10年、15年は雑草を抑えたい!という場合は、太さ4mm以上あるピンを使用してください。

ピンが太ければ太いほど、長持ちします。

4.最適な「ピンの太さ」を選ぶコツ

最適な固定ピンの太さを選ぶコツは、「土壌状況の確認」と「防草する期間」の両方を考慮する事!

10年20年と長持ちし、防草効果が高い丈夫な防草シートを貼ったとしても、ピンが3年程度でボロボロになっては、防草シートを固定し続けられません。

防草シートが固定できなければ、風でめくれたり、最悪な場合、飛ばされてしまうなんて事にもなりかねません。

せっかくの防草シートも本来の効果“雑草を抑える力”を発揮できなくなってしまいますので、現場の土壌状況(硬さ)だけでピンの太さを選定するのではなく、どれだけの期間雑草を抑えたいのか?も考慮した上でピンを選んでください。

価格は最後です。最後の選定材料として価格を見てください!

「防草シートピン 激安」などで検索し、価格重視で太さ3mm程度の安価なピンを使用されると、失敗する可能性が高くなります!

防草シートを貼る時、ピンは1平方メートルあたり約4本使用します。(公共工事でも採用されている本数)

面積が広いほど固定ピンの費用が高額になり、驚かれると思いますが、土壌状況、防草期間の次に、コストです! 防草シートは、地面に固定されて初めて防草効果を発揮するのですから。

●固定ピンの材質別メリット・デメリット

防草シート固定ピンの材質には大きく分けて3つ「プラスチック」、「鉄」、「ステンレス」の種類があります。

いったいどれが防草シートに一番最適なのでしょうか? それぞれの材質についてメリット・デメリットをまとめてみました。

固定ピンを選定するときの参考にしてください。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| プラスチック |

・価格が安い |

・地面が硬いと折れやすい |

| 鉄 |

・地面が硬くても折れない |

・錆がシートに付着する |

| ステンレス |

・地面が硬くても折れない |

・価格が高い |

基本的に返しがついているので抜けにくいですが衝撃に弱く、地盤が硬いとハンマーで打ち込んだ際に折れる場合があります。

また、紫外線劣化によりピンの頭にヒビ割れが発生するなど、シート固定力が無くなる可能性があります。耐用年数が極端に短いものもあります。

また、土壌中の石などにあたってピンが刺さらない時、返しが付いているため防草シートに引っかかって非常に抜きにくいです。

農業分野(畑など)で非常に良く使用され、ビニールマルチの固定用に作られたものは非常に安価ですが、防草シート用に作られた強度があり耐用年数の長い物は、価格が高い傾向にあります。

(※プラスチック材質として、ABS、ポリプロピレン、PET、ポリカーボネート等あり。ポリカーボネート製は耐用年数10年以上と謳っているメーカーもある。)

防草シート表面に付着する錆の見た目は良くないですが、錆びる事で抜けにくくなります。

硬い地面でも曲がることはあっても折れる事がありません。価格が安くて強度も高いため一番良く使用されている材質です。

(※防草シート表面に錆が付着しないよう、表面をメッキ加工している物もある。ただし、錆びにくくなるため引き抜き強度が落ちる可能性があります。)

強度・耐用年数ともに高いですが、錆びにくいため鉄に比べて抜けやすいです。

また、価格が鉄の8倍(当店調べ)と非常に高く、費用がかさみます。

以上の理由から、防草シートの固定には鉄製のピンが一番おすすめです。

●あなたにピッタリの固定ピンを選ぼう!

固定ピンについて、「長さ」「太さ」「形状」「材質」とそれぞれ詳しく説明させていただきましたが、どうでしたか?

自分の現場にピッタリの固定ピンは選べましたか? 「長さ」「太さ」「形状」「材質」を総合的に考えると、

地面の硬い場所・土中に石などの障害物が多い場所にはより太いもの、土中に刺さる部分が1本のL型や釘型のもの、そして短めで鉄製を選んでください。

地面の柔らかい場所・風当たりの強い場所にはより長くて太いもの、土中に刺さる部分が2本のU字型(コの字型)のもので鉄製を選んでください。

そして、選んだ固定ピンをサンプル購入し、実際の現場で数ヶ所試し打ちをしてください。

選んだピンが刺さるのか?刺したピンが簡単に抜けないか?を確認していただいて、それを判断基準にして一番最適なピンを選び、本購入をしてください。

少々時間はかかりますが、これから何年ものあいだ防草シートでしっかりと雑草対策をしていく事を考えれば、サンプル購入+試し打ちにかかる時間は短く安いものです。

防草シートが出来るだけ長く防草効果を発揮し、よりメンテナンスがかからないように是非、トライしてみてください。

3防草シートの固定に必要な本数はどうやって求める?

ピンの種類が決まったら次に決めるのはピンの数量。実際の現場に防草シートを貼るには、どれだけのピンを準備したらいいのでしょうか。

ここでは、ピンの必要数の出し方からピンの数量を変更する事で起こった失敗事例まで詳しくご紹介します。

●公共工事でも採用!プロの使用本数(ピン打設間隔)で失敗なし!

防草シートの固定に必要な本数は、風でめくれないだけの固定ピン引き抜き強度や、1平方メートル当たりの使用本数、風が吹いた時に防草シートを地面から持ち上げようとする力などを考慮して求めます。

物理的な事を説明するにも分かりにくいと思いますので省略させていただきます。

ズバリ、防草シートの固定に必要なピンの本数は、1平方メートル当たり4本です。

(4本/㎡(密度)) これは、公共工事で防草シートを貼る際にも使用される固定ピンの使用目安となる本数です!

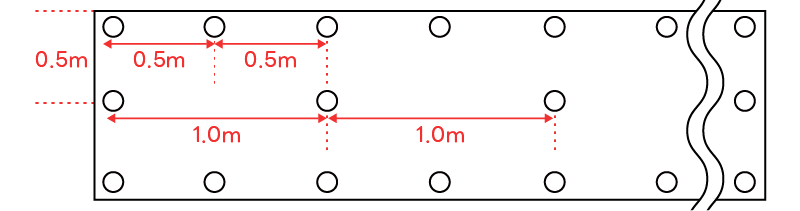

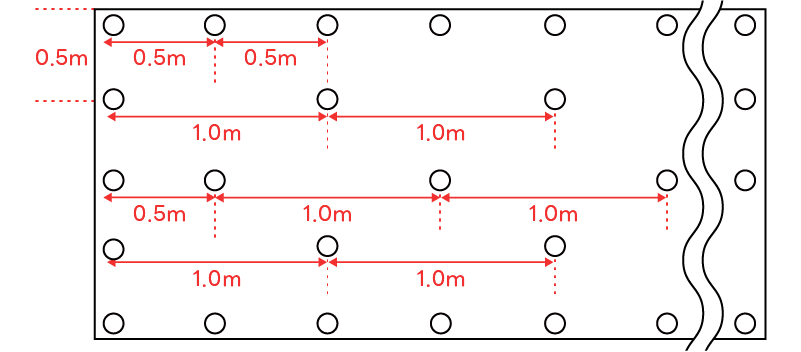

では、防草シートを貼る時の固定ピンの打ち方「ピンの間隔」はどのくらいあければいいのでしょうか?

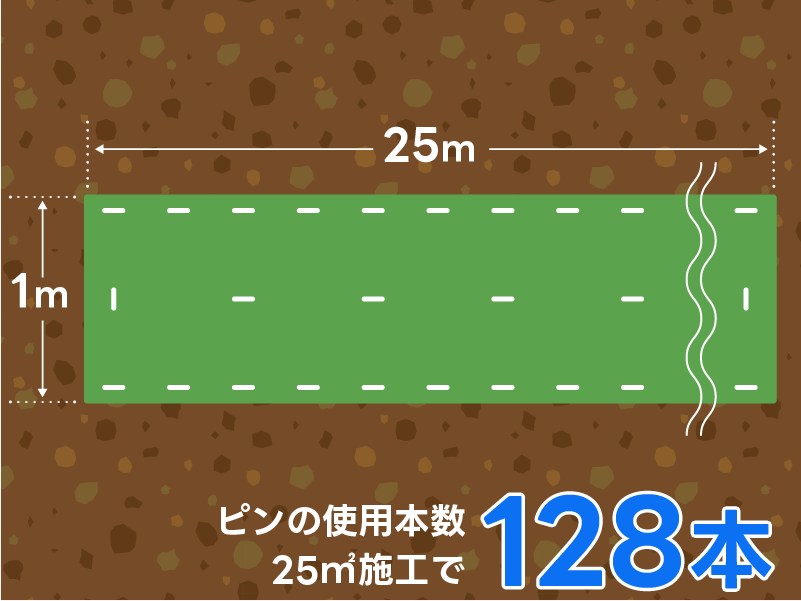

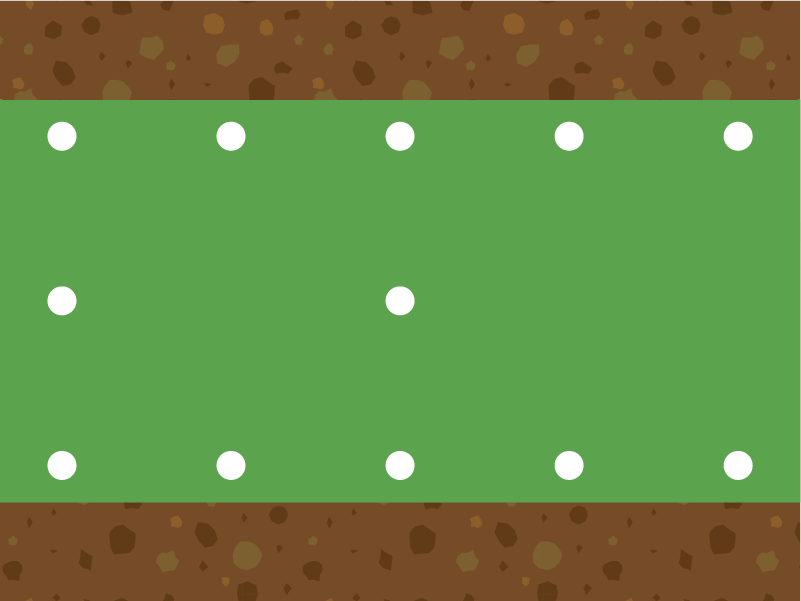

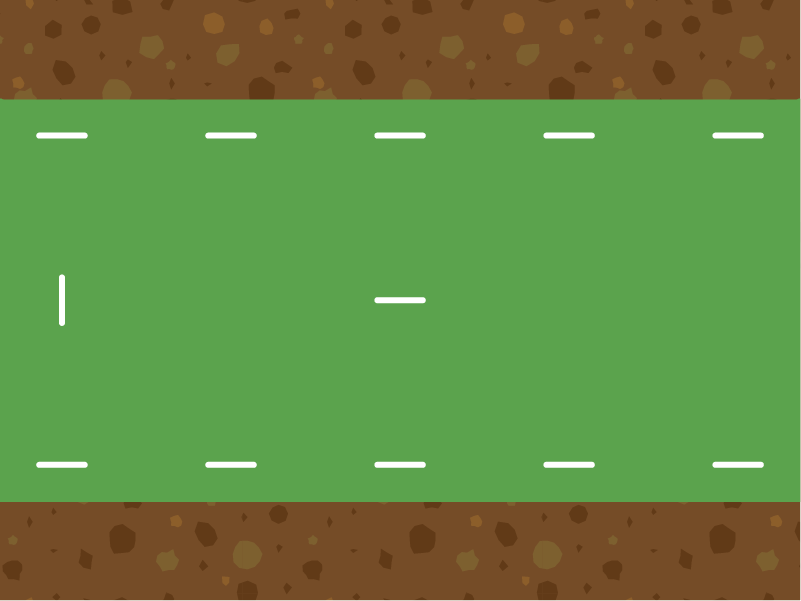

防草シートが1m幅の場合

シートの端は50cm間隔、シートの中央部分は100cm間隔でピンを打ちます。

防草シートが2m幅の場合

シートの端は50cm間隔、シートの中央部分は100cm間隔で1段目2段目とずらして(千鳥で)ピンを打ちます。

●防草シートの規格・現場の形状で変化する固定ピンの使用本数

1.防草シートの規格によって変化する固定ピンの使用本数

前述の図のように固定ピンを打ち込んだ場合、使用本数は何本になるでしょうか?

防草シートの規格別に必要本数や使用目安(密度)を下表にまとめてみました。

| 防草シートの規格 | 面積 | 固定ピンの必要本数 | 固定ピンの使用目安(密度) |

| 1m×25m | 25㎡ | 128本 | 5.12本/㎡ |

| 2m×25m | 50㎡ | 180本 | 3.6本/㎡ |

| 1m×50m | 50㎡ | 253本 | 5.06本/㎡ |

| 2m×50m | 100㎡ | 355本 | 3.55本/㎡ |

| 1m×100m | 100㎡ | 503本 | 5.03本/㎡ |

| 2m×100m | 200㎡ | 705本 | 3.53本/㎡ |

おかしいと思いません?何か変じゃないですか?

例えば、防草シートの面積が50㎡の場合で比較すると、 2m×25mの方が、1m×50mよりも固定ピンの使用本数が少ないんです!

同じ面積なのに、1平方メートルあたりの使用する本数が少ないんです(密度が低い)!

実は、防草シートの規格によって固定ピンの使用目安(密度)は変わるんです。

2.防草シートは、幅の広い規格を使用する方がお得?

同じ広さの現場で防草シートを貼るなら、より幅の広い防草シートを使用する方がお得です!

幅の広い防草シートを使用することは、メリットが沢山あります。

幅の広い防草シートを使用するメリット

- 固定ピンの使用本数が少なくなる⇒材料費が安くなります!

- 固定ピンを打ち込む手間が少なくなる⇒作業スピードが速くなります!

- 固定ピンであく防草シートの穴が少なくなる⇒固定ピン穴からの雑草発生が少なくなります!

- ピン穴雑草対策「ピンシール」の使用数が少なくなる⇒材料費が安くなります!

- 防草シートの継ぎ目など継ぎ目が少なくなる⇒継ぎ目からの雑草発生が少なくなります!

- 防草シートの継ぎ目など継ぎ目が少なくなる⇒継ぎ目からの風の侵入が少なくなります⇒防草シートがめくれにくくなります!

では、どのぐらい材料費が安くなるのか?参考までに計算してみました!

(例)防草シートの規格が、「2m×25m」と「1m×50m」でいくら安くなるか?

固定ピンの必要本数の差は、253本-180本=73本。

固定ピン1本あたり35円とすると、2,555円。 固定ピンの上に「ピンシール」を使用したなら、73枚分の差。

ピンシール1枚あたり37円とすると、2,701円。 合計5,256円。

約5,200円相当の費用が抑えられました。面積が50㎡での材料費の差額です。

これがもし、300㎡とか500㎡とか広い場所ならその金額はより高額になりますよ!

ただし、幅の狭い通路などに防草シートを貼る場合は別です。

幅80cm程の通路に2m幅のシートを使用しているようでは、防草シートが勿体ないことになり、割高になる場合がございます。

3.現場の形状によっても変化する固定ピンの使用本数

1.2.の説明は、あくまでも「1m×25m」や「2m×25m」規格の防草シートを途中で切ることなく、1枚貼った場合の必要本数です。

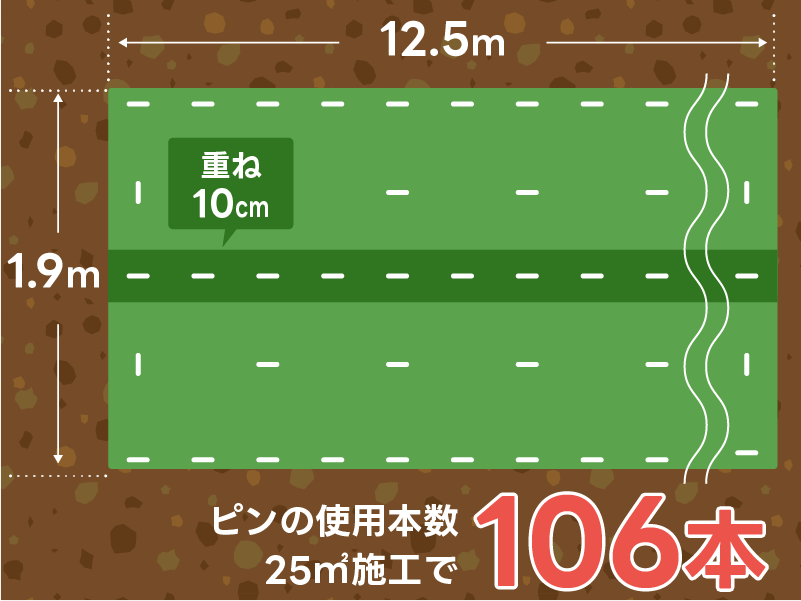

同じ規格の防草シートでも、カットせずに1枚貼った場合と、現場にあわせて長さをカットして2枚並べて貼った場合ではどう違いがでるのでしょうか?

防草シートの貼り方によって変わる固定ピンの使用本数についてまとめました。

|

1m×25mの防草シートを1枚貼った場合 |

1m×25mの防草シートを半分の長さに切り |

|---|---|

|

|

| 現場の形状 (シートの貼り方) | 防草シート の面積 | 防草シートが 貼れる面積 | 固定ピンの 必要本数 | 固定ピンの 使用目安(密度) |

| 1m×25mの現場 (1m×25mの防草シート1枚貼り) | 25㎡ | 25㎡ | 128本 | 5.12本/㎡ |

| 1.9m×12.5mの現場 (1m×25mの防草シートを半分に切って2枚貼り) | 25㎡ | 23.75㎡ | 106本 | 4.46本/㎡ |

| 1.9m×25mの現場 (1m×25mの防草シート2枚貼り) | 50㎡ | 47.5㎡ | 205本 | 4.32本/㎡ |

| 2.8m×25mの現場 (1m×25mの防草シート3枚貼り) | 75㎡ | 70㎡ | 282本 | 4.03本/㎡ |

気づきましたか?

例えば、防草シートの面積が25㎡の場合で比較すると、 1枚貼りよりも2枚貼りの方が固定ピンの使用本数が少ないんです!

防草シートの面積は同じなのに、1平方メートルあたりに使用する本数が少ないんです(密度が低い)!

1枚貼りよりも2枚貼り、2枚貼りよりも3枚貼りの方が固定ピンの使用本数が少なくなります。

並べて貼る枚数が多ければ多いほど1平方メートルあたりに使用する固定ピンの本数が少なくなります!(密度が低い)

なので、現場の形状(防草シートの貼り方)によって固定ピンの使用本数は変わるんです。

それは、防草シートの継ぎ目の固定ピンが重複するため、その分が減らせるからです。

そして補足までにもう1つ、上の表で気づきませんでしたか? 1枚貼りよりも2枚貼りの方が実際に防草シートを貼れる現場面積が狭いこと!

防草シートを10cm重ねて貼るため、防草シートの面積よりも現場の面積が狭くなるんですよ。

●あなたの現場に必要な固定ピンの本数を算出してみよう!

防草シートの規格や現場の形状、防草シートの貼り方で固定ピンの使用本数が変化するのにどうやって必要数を導き出すのか?難しそうですが、実はとっても簡単なんです!

公共工事でも防草シートを貼る際の基準とされている固定ピンの使用目安(密度)4本/㎡を使いましょう!

1㎡あたり4本使用が基準です。 まず、防草シートを貼る場所の「タテ」と「ヨコ」の長さを測ります。

タテとヨコの長さから、現場の面積を求めます。面積が分かればピンの本数が求められます。

① タテ _A_(m)× ヨコ _B_(m) = 面積 S (㎡)

② 面積 S (㎡)× 使用目安4(本/㎡)= 必要な固定ピンの本数 _C_(本)

(例)タテが5m ヨコが10mの場合に必要な固定ピンの本数は?

タテ5(m) × ヨコ 10 (m) = 面積 50 (㎡)

面積50 (㎡) × 使用目安 4 (本/㎡) = 必要な固定ピンの本数 200(本)

答えは、200本! 前述の表で確認してみてください。求めた答えと違っています。

でも、それで良いんです! 1本違わず固定ピンの数量を出す必要はございません!

何故か? それは、1本違わずピンを使用することは殆ど無いからです。

防草シートを貼っていると、ブロックなどの障害物があったり、防草シートに浮き上がりがあったりします。

土中に石があって、ピンが曲がり使えなくなる場合もあります。

そんな時は、ピンの打設間隔が変わります。通常より多くなったり、少なくなったりすることがあります。

そもそも固定ピンは、100本入とか200本入とか切りのいい数でしか販売されていません。

多少余ったとしても予備として持っていれば、突然のめくれなどにもすぐ対応できて安心です。

だからザックリの数量が分かれば良いんです!

余りすぎるのが心配な方は、少なめに購入してください。(※特に面積が広い場合)

足りなければ追加で注文してください。当店は送料無料なので余り過ぎて返品されるより断然おすすめです。

●固定ピンの数を減らすとどうなる?失敗事例から学ぶ

現場の寸法を測って、防草シートに必要な固定ピンの本数を計算して、まず皆さんが思う事。

それは、固定ピンの多さです。

防草シート初心者さんなら、尚更です。現場が広ければ広いほどピンの多さに驚きます!

そして、安価な防草シートを選べば選ぶほど、固定ピンに掛かる費用に驚きます!

防草シートに掛かる費用と同じぐらい固定ピンに費用が掛かるからです。

「少しぐらい大丈夫だろう!」

「50cm間隔でなくて、100cm間隔で良いんじゃない?」

「よし、少し減らそう!」

なんて軽い考えで固定ピンの数を減らし、防草シートを貼ると、とんでもない結果を招いてしまいます。

防草シートがめくれてしまっては全く意味がないんです! 防草シートの効果をしっかりと発揮するには、正しい数のピンを正しい間隔で固定する事!

防草シート固定ピンは、増やすことはあっても、減らすことなかれ!

防草シートで失敗する事の無いよう、しっかり雑草対策していただくため、絶対に減らさないでくださいね。

●固定ピンの数は多ければ多いほど良いのか?

1知ってて欲しい!固定ピンを多くした場合のデメリット

失敗したくないから、防草シートがめくれないようにと「固定ピンの数を増やそう!」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。

確かに単位面積あたりにピンの数を増やせば、防草シートがめくれる可能性は下がります。

ですが、固定ピンの数を多くすると、デメリットも出てきます。

多くすることが良い事ばかりではないので、知っておいてください。

固定ピンを多くした場合のデメリット

- 固定ピンの材料費がかさむ

- 固定ピンの打設に時間がかかる

- 固定ピンの打設穴が増える ⇒ ピンの穴から雑草が発生する ⇒ メンテナンスに時間がかかる

- ピン穴からの雑草対策に「ピンシール」を使えば更に材料費と手間が掛かる

どうですか?以上の理由から当店では、固定ピンの数量を増やしても、打設間隔50cmまでをおすすめしております。

2防草シートのめくれ対策に有効な手段

防草シートのめくれ対策が目的であれば、ピンの数量を増やす以外にも方法がありますのでご紹介いたします。

・より長く、より太い固定ピンに変更して、よりしっかり固定する。

(すべてのピンをより丈夫なピンに変更するのではなく、要所要所に使用するだけでも効果があります)

・シートとシートの継ぎ目に「粘着テープ」や「接着剤」を使用して隙間をなくし、継ぎ目からの風の侵入を防ぐ。

・防草シート端部にアスファルトやコンクリート構造物がある場合は、「接着剤」や「PPシート用接着テープ」を使用して隙間をなくし、防草シート端部からの風の侵入や、雑草によるシート端部の持ち上げを防ぐ。

・防草シート端部が土の場合は、異形鉄筋、番線、竹などを間に噛ませて固定ピンで固定し、隙間をなくす。いかがですか?このような対策も防草シートのめくれに有効ですので参考にしてください。

4固定ピンが刺さらない時どうしたらいいか?ピンを刺すコツ!

防草シートを貼っていると、固定ピンが刺さらない場合がございます。

そんな時、どうしたらいいのか?どうしたら固定ピンが刺さるのか?そのコツをご紹介します。順番に試してみてください。

●固定ピンの打ち込む角度を変えてみる

通常、固定ピンは、地面に対して垂直(90度)に打ち込みますが、石などによりピンが刺さっていかない場合は、ピンを引き抜いて打ち込む「角度」を変えてください。

角度を変えていただくことで石などの障害物が回避でき、刺せる場合がございます。

この時、固定ピンの打設位置は変えないで同じピンの穴に刺してください。

●固定ピンの打ち込む位置をズラしてみる

打ち込む角度を変えてもピンが刺さらなかった場合は、一旦ピンを引き抜いてください。

そして、打ち込む「位置」を10cmほど左右にズラした所に固定ピンを打ち込んでください。

位置をズラすことで土壌中の障害物を避けられ、ピンが刺さる場合がございます。

ズラした位置で打ち込んでみて、再び刺さらなかった場合は、再度角度を変えてみてください。

それでも刺さらなかった場合は、再び位置を変えてみてください。

●最終手段はピンの種類を変える

ピンの刺す角度を変え、ピンの打設位置をズラしてもピンが刺さらない場合は、固定ピンの種類を変えてください。

ピンの種類について詳しい説明は、現場の状態から考える固定ピンの最適な形状とは?を参照ください。

●アスファルトやコンクリートには特殊固定ピン!

そもそも最初から絶対に刺さらない場所があります。

それは、アスファルト舗装やコンクリート舗装、縁石やブロックなど。

そんなところには、特殊固定ピンがおすすめ。

アスファルトには「アスファルト固定ピンセット」、コンクリートには「コンクリート固定ピンセット」を使用することで、防草シートを固定することができます。他にもU字溝には「U字溝専用固定ピン」があります。

「接着剤」や「PPシート用接着テープ」による防草シートの固定方法もございますので、使用する場所や防草シートの種類によって使い分けてください。

| アスファルト固定ピンセット | コンクリート固定ピンセット | U字溝専用ピン |

|---|---|---|

|

|

|

5ピン固定後に●●するだけで防草効果がアップする

防草シートは、ピンで固定するだけで草むしりの手間を完全に省けるものではございません。

雑草はゼロにはならないので、必ずメンテナンスが必要です。

ここでは、よりメンテナンスの手間を減らせるよう、更に防草効果がアップする方法をご紹介いたします。

●防草シート貼り後、徐々に問題化する雑草達

防草シートを貼ってこれでバッチリ!と思っていたのに、数ヶ月後久しぶりに現場を見て驚くことがあります。これは、防草シートを貼った後、ある対策をしていなかったことが原因。

防草シートをピンで固定すると、必ず防草シートにピン穴が開きます。

固定ピンで開く穴はほんのわずかな穴ですが、雑草にとっては生きるか死ぬか、生命にかかわる穴なんです。

今まで日光を浴びてすくすくと育っていた雑草が、急に刈り取られ防草シートで日光を遮断されたわけですから 大変です。

雑草は生きるために探します。何を?日の当たるところを。

自分の芽を出せるところを。ほんの1点の光めがけて雑草は芽を出してきます。

そして、ピン穴から顔を出した雑草は周りに何もないところで悠々と光を浴びて育っていきます。

当然です!光を取り合う他の雑草と競争する必要もないので、伸び伸びと育っていきます。

それが、この事例写真なんです。まるで雑草を育てているかのようになるんです。

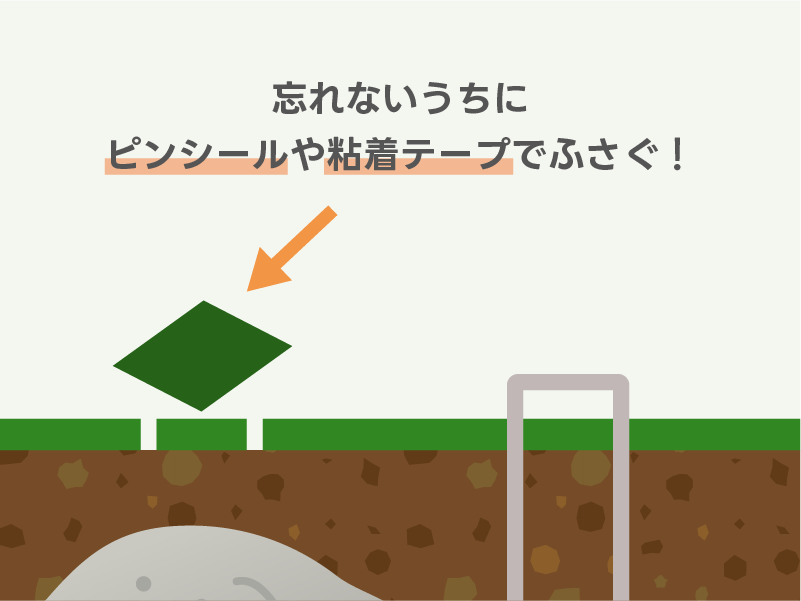

●ピン穴からの雑草を防ぐ方法は?

ピン穴から出てくる雑草はどうやって防いだらいいのでしょうか?

それは、これまで何回も登場した「ピンシール」であり、「粘着テープ」です。

| ピンシール | 粘着テープ |

|---|---|

|

|

「ピンシール」は、「粘着テープ」を10cm角に予めカットし、ピン穴対策用に加工したものです。

防草シートをピンで固定した後、その穴を覆うように「ピンシール」を貼り付けます。 「粘着テープ」を10cmの長さにカットして使用していただいてもOKです。

ピン穴を塞ぐことで雑草が出てくることを防ぎ、後々のメンテナンスが驚くほど楽になります。

ちなみに、お値段は 「ピンシール」は、10cm角 50枚入りで 税込価格 1,837円 「粘着テープ」は 幅10cm×長さ25mで 税込価格 6,230円 また、貼り付け作業はとっても簡単。

この一手間で後々のメンテナンスの手間が省け、防草効果が必ずアップするので是非使ってください。 自信を持っておすすめします!

◆防草シート失敗例「最も多い5つの失敗と雑草が生えないための改善策」

失敗例から学ぼう!防草シートで失敗しないために知ってほしい事をご紹介。5つのポイントを押さえて防草効果をアップさせましょう。

◆防草効果アップ!「構造物キワの雑草対策」

いざ防草シートを敷こうとしたけど、アスファルトや花壇があって上手く敷けない・・・!

キワ部分の処理が上手く出来なくて雑草が生えちゃった・・・

でもご安心ください!資材を上手く使い分ければ構造物、キワの対策もバッチリ出来ます。

6固定ピンにワッシャー(押さえ板)は必要か?

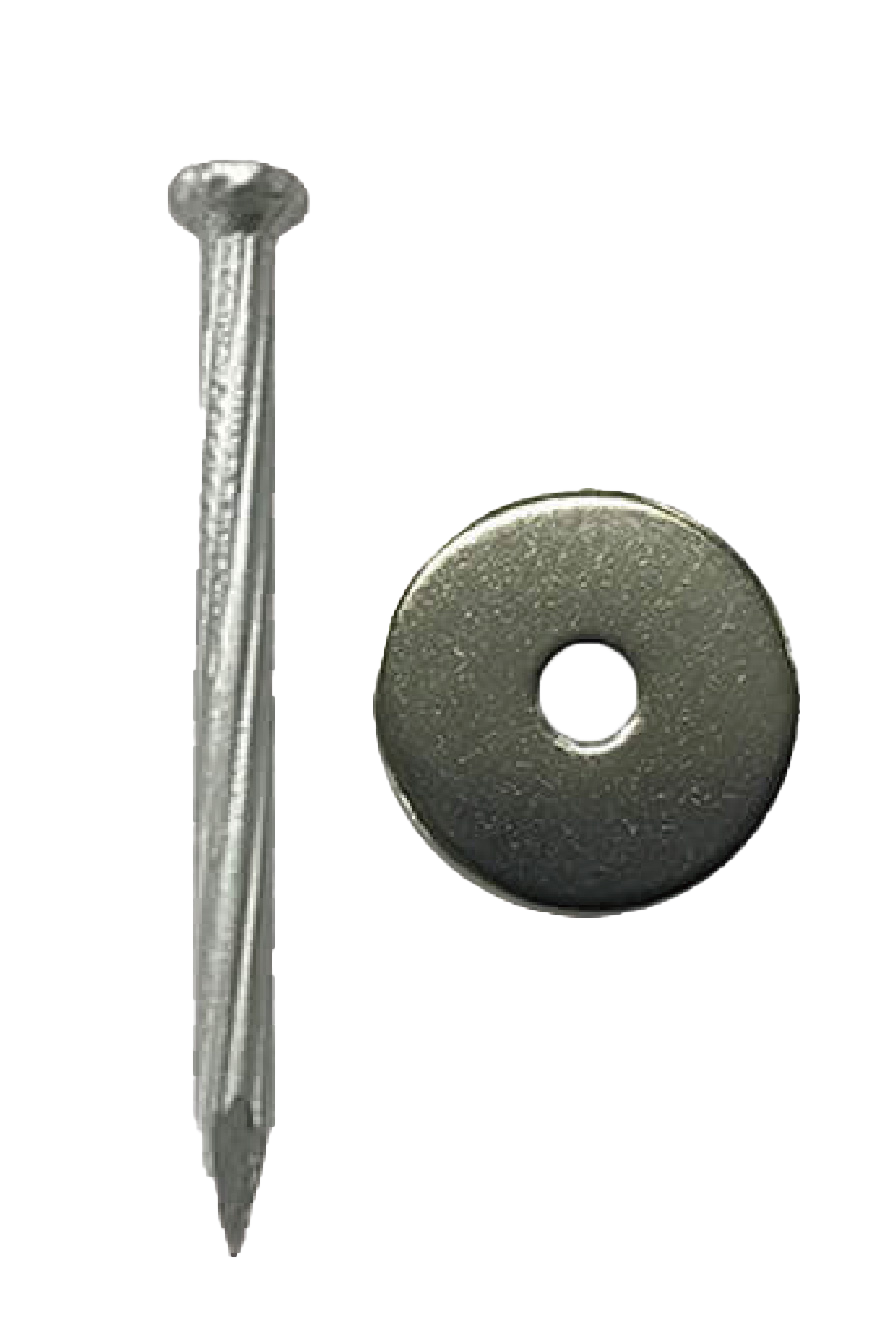

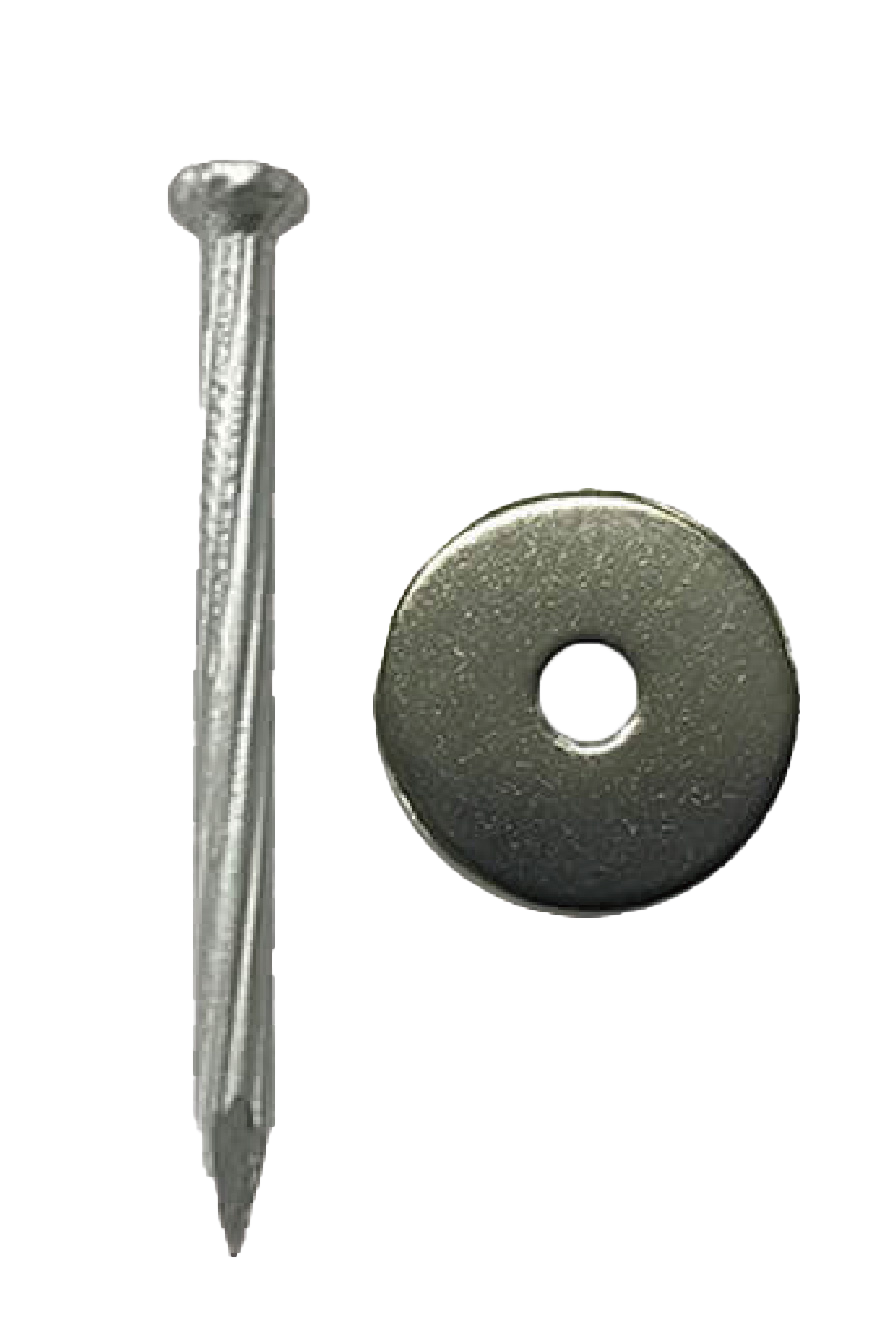

楽天やアマゾンなどで検索すると、必ず丸い板のようなものが別売りされています。

「ワッシャー」とか「押さえ板」とか「座金」と言われ、固定ピン同様に沢山の種類が販売されています。

固定ピンに、ワッシャーがくっついたタイプのものまであります。

また、近所のホームセンターに行けば、防草シートのコーナーには必ず固定ピンとワッシャー(押さえ板)が陳列されています。防草シート貼りには必須だと言わんばかりに。

では、このワッシャー(押さえ板)は、防草シートを貼る時、絶対に必要なものなのでしょうか? この「ワッシャー(押さえ板)」についてその役割から詳しくご説明いたします。

●ワッシャー(押さえ板)の本当の役割とは?

まず、ワッシャー(押さえ板)は、あるに越したことは無いですが、必須ではありません。

ワッシャー(押さえ板)は、防草シートをむき出しの状態(シートの砂利などを敷かない状態)で使用する場合に使用しますが、地面の中でピンの効きを左右するものではありません。

防草シートの上において防草シートを押さえる力を補うものです。 防草シートが固定ピンでしっかり固定できていれば必要ないんです。

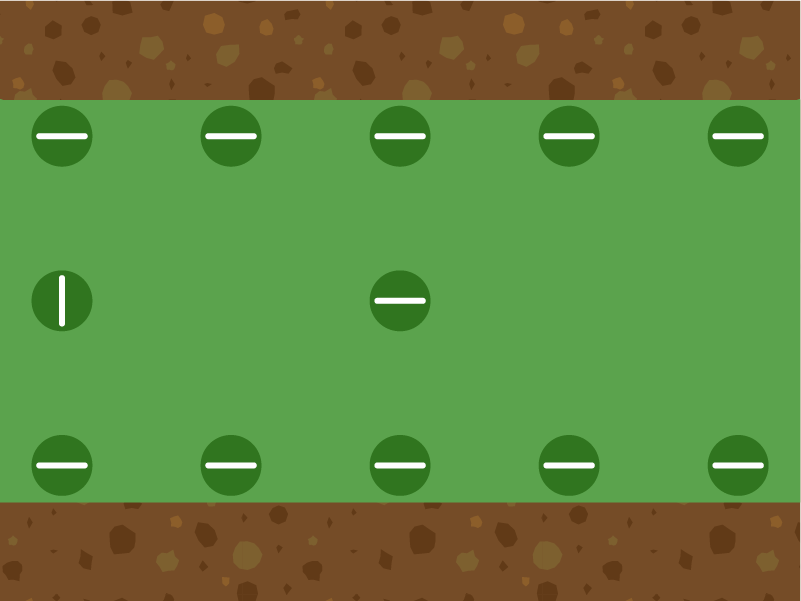

ワッシャー(押さえ板)は、防草シートを、ピンのみの「点」固定や「線」固定に加えて、「面」で押さえようというものです。

防草シートを「面」で押さえることで、防草シートがピン固定だけよりもしっかり押さえられます。

防草シートに風が当たると、防草シートの中央部分はバタつきます。 防草シートが風でバタバタすると、ピン固定部分に負荷がかかり、ピンを引き抜こうという力が働きます。

なので、ワッシャー(押さえ板)を使用すると、防草シートのバタつきが少なくなり、結果ピンが抜けにくくなる=防草シートがめくれにくくなるという訳です。

点固定、線固定、面固定といってもよくわからないので、下の図を見ていただくと一目瞭然です!

固定ピンにワッシャー(押さえ板)を使用している方が防草シートをより押さえられます。

| 点固定の例 釘型のピン | 線固定の例 U字型ピン、J型のピン | 面固定の例 U字型+ワッシャー(押さえ板) |

|---|---|---|

|

|

|

防草シートをむき出しの状態(シートの上に砂利などを敷かない状態)で使用する場合で、風によるめくれが心配な時にワッシャー(押さえ板)をご利用ください。

そのほか、厚みが薄く、裂けそうなシートを使用される時にご利用ください。風による防草シートのバタつきが繰り返されることで防草シートが疲弊し、破れていくのを防ぐ効果が期待できます。

●知ってて欲しい!ワッシャーを使用した時の落とし穴

もし、ワッシャー(押さえ板)を購入をされるなら、注意すべきこと事があります! それは、耐用年数!

「考えてなかった」では大変な目にあうかもしれません。購入前に知っておいて欲しいので補足しますね。

防草シートの耐用年数10年!どんなに長持ちする防草シートを選定しても、ワッシャー(押さえ板)が10年持つのでしょうか?

もし、3年とか5年ぐらいしか持たなかったなら、ボロボロになったワッシャー(押さえ板)には、防草シートを押さえる効果がありません。

ボロボロになったワッシャー(押さえ板)は、ゴミになります。飛び散って問題になるかもしれません。

ワッシャーが劣化して割れている様子

効果がなくなったからといって再度新しいワッシャー(押さえ板)を使う場合どうするのでしょう?

長年使っていた現場の固定ピンを引き抜くか、新たな固定ピンとワッシャー(押さえ板)を再度打ち込むしか方法がありません。

長年使っていた現場の固定ピンを引き抜いて、ワッシャーをセットして再度固定するのは、非常に大変です。

かといって新たな固定ピンとワッシャーを使用するのは、費用がかさむだけでなく、ピン穴からの雑草も増やしてしまいます。

これらの事を考慮した上で、ワッシャー(押さえ板)の使用を再度ご検討ください。

ワッシャー(押さえ板)の耐用年数は、表示されているケースが非常に少ないため難しいかもしれませんが、防草シートの耐用年数と同じ長さのワッシャー(押さえ板)を選定されることをオススメします。

●防草シート専門店のオススメするワッシャー(押さえ板)

積極的にワッシャー(押さえ板)を推奨しているわけではございませんが、当店にもワッシャー(押さえ板)はございます。

参考までにご紹介させていただきますが、残念ながら当店のワッシャー(押さえ板)は、5年しか持ちませんのでご注意ください。

当店では、「プラ座金」という商品名になります。

しなやかなので、金づちで叩いても割れることはありません。

緑色と黒色がありますので、防草シートの色に合わせて使い分けてください。

また、中央部分に固定ピンの形状に合わせた差し込み穴があり、固定ピンがワッシャー(押さえ板)にしっかりフィットします。

防草シート専門店オススメ!

●ワッシャー(押さえ板)よりも「ピンシール」が断然オススメ

ワッシャー(押さえ板)は、防草シートのめくれを防止するものという事がお分かりいただけたでしょうか。

なので、防草シートの上に砂利や人工芝などを敷く場合においては、ワッシャー(押さえ板)は全く不要です。

防草シートの上に砂利や人工芝が敷いてあれば、風でめくれる事もないので、ワッシャー(押さえ板)の使用は勿体ないです。

むしろワッシャー(押さえ板)よりも、固定ピン穴から出てくる雑草の対策「ピンシール」を併用されることをオススメします。 「ピンシール」は、防草シートをピンで固定した後にピン穴を覆うもので、ピン穴からの雑草発生を抑え、後々のメンテナンスがより楽になります。

【まとめ】

・防草シートの固定ピンを選ぶ時は、必ず現場の土壌状況や風当たりなどの環境を確認しましょう!

・防草シートで何年雑草を防ぎたいかも考慮した上で固定ピンを選定しましょう!

・目星をつけた固定ピンは、サンプル購入をして実際の現場で数ヶ所で試し打ちをしてから本購入をしましょう!

・防草シートを貼る時、固定ピンは目安の数量より減らさず、ピンの間隔を広げすぎないようにしましょう!

・「ピンシール」「粘着テープ」「PPシート用接着テープ」「特殊固定ピン」を併用する事で、防草効果をアップさせましょう!

以上のことに注意して防草シートを貼っていただければ、より失敗が少なくなり、よりメンテナンス手間が少なくなります。

防草シート専門店「防草シート. com」スタッフ(坂口)

1999年(株)白崎コーポレーションに入社。

官公庁(公共工事関連)や農協への訪問営業を経験した後、2007年防草シート専門店「らくやのう」(通販)を立ち上げる。(※2022年2月に「らくやのう」から「防草シート.com」へショップ名を変更)WebサイトやYouTubeを通して防草シートを利用した雑草対策の様々な情報を発信しています。

7プロがオススメする固定ピン

表示価格は消費税10%込み(R5.3.1現在)の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。

| U型ピン(標準) | U型ピン(大) | U型ピン(特大) | 砂利下用大頭釘 | L型ピン |

|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

| 径4mm ×長さ200mm | 径4mm ×長さ250mm | 径6mm ×長さ250mm | 径5mm ×長さ150mm | 径9mm ×長さ200mm |

| 耐用年数 10年 | 耐用年数 10年 | 耐用年数 20年 | 耐用年数 5年 | 耐用年数 20年 |

|

100本入 税込価格3,520円 |

100本入 税込価格5,830円 |

100本入 税込価格8,800円 |

50本入 税込価格1,100円 |

100本入 税込価格5,830円 |

●特定の場所に特化した特殊ピンもオススメ

| コンクリート固定ピンセット | アスファルト固定ピンセット | U字溝専用固定ピン |

|---|---|---|

|

|

|

| 径5mm ×長さ35mm | 径3.76mm ×長さ50mm | 径4mm ×長さ150mm |

| 耐用年数 20年 | 耐用年数 20年 | 耐用年数 10年 |

|

100セット入 税込価格7,700円 |

100セット入 税込価格3,300円 |

50本入 税込価格5,980円 |

8防草シートメーカー厳選のカタログ!

防草シート・固定ピン・防草効果UP間違いなし副資材の他、防草シート敷き方や、お客様の施工事例など参考情報が盛りだくさん。

防草シート専門店で人気の防草シートサンプルも入っています。 初めての方は是非お申し込みいただいて、ご確認ください。

請求された方の3人に1人が商品を購入!

雑草対策の豆知識一覧

- 安い防草シート7種を比較!8年かけた試験結果を大公開!!

- 8年経過防草シートの引張強度を測定した結果!(他社比較)

- セイタカアワダチソウ駆除方法!除草に効果的なおすすめグッズご紹介

- ドクダミ駆除がたった1度の手間で終わる!長期間除草する方法とは?

- 防根シートと防草シートってどう違う?防草シートで代用できる?

- 防草シート+人工芝の施工費用は?資材選び・施工・お手入れまで解説

- 防草シートの値段はいくら?値段は効果に比例する?

- 防草シートとはそもそも何なのか?疑問点をすべて解消!

- 厚手の防草シートとは?シートの厚みと防草効果は必ずしも比例しない

- 防草シート専門店がピンの全てを解説!失敗しない選び方

- 最適な「ザバーン」はどれ?失敗しない防草シートの選び方【ザバーン特集4/4】

- 「ザバーン」と「プランテックス」の違いは?【ザバーン特集3/4】

- 「ザバーン240G」、「ザバーン350G」と種類があるけど違いは何?【ザバーン特集2/4】

- なぜ「ザバーン」は売れているのか?【ザバーン特集1/4】

- お庭の雑草対策で失敗する防草シートとは?