害獣対策の基本|電気柵を効果的に設置するために

近年、シカやイノシシ、サルなどによる獣害が深刻な問題になっています。

獣害は、畑や家庭菜園を持つ方にとって、作物が被害を受けるだけでなく、被害額の大きさや営農意欲の低下につながります。また、一度侵入されると継続的な被害へとつながります。

電気柵はこうした害獣対策において大きな役割を担いますが、適切な方法で設置しなければ思わぬ効果の低下を招くこともあります。

ここでは、害獣対策の基本である電気柵の基本的な設置ポイントを中心に、補助金の活用なども含め、庭や農地を守るために実践できる害獣対策の方法を詳しくまとめます。

害獣対策はなぜ重要?

昨今、多くの地域で獣害による被害額が高止まりしている状況が見受けられます。

なぜ被害が深刻化しているのかを簡単に解説します。

害獣対策の現状

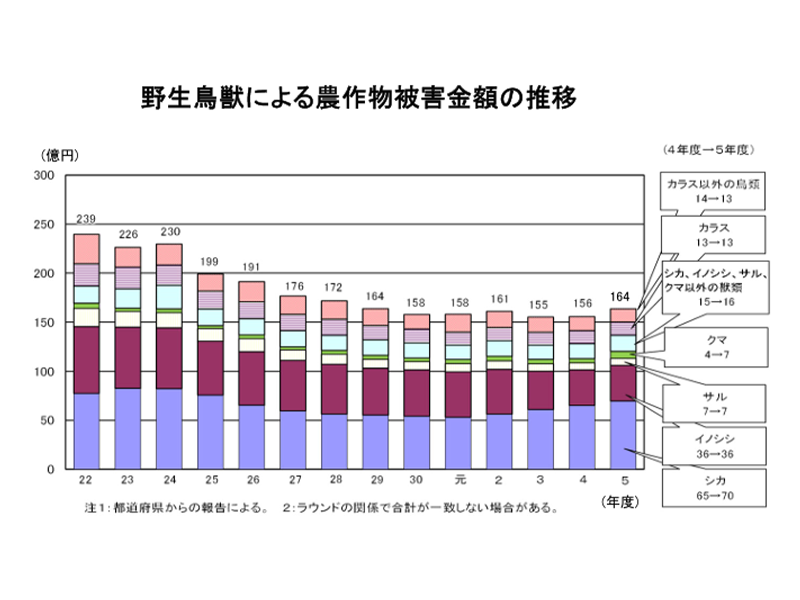

シカやイノシシ、サル、カラスなどの動物による農作物被害は年々深刻化しているとされています。

農林水産省によると、被害額は年間で150億円を超えるという報告もあります。

出典:農林水産省ウェブサイト (https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/attach/pdf/index-40.pdf)

被害は単なる金銭的損失だけではなく、営農意欲の低下や離農にも直結し、耕作放棄地が増える一因になり、農家だけでなく地域社会全体に大きな影響が及びます。

また、農地から離れる人が増えると、放棄された土地が雑木や雑草で覆われます。そこが野生動物の隠れ場や繁殖拠点になりやすいといわれています。

こうした悪循環を断ち切るには、物理的な害獣対策を含む取り組みが必要です。

さらに、狩猟者の減少も課題に挙げられています。高齢化や後継者不足により、害獣の個体数調整や被害をもたらす特定個体の捕獲が追いついていません。

年々増加する野生動物の生息数を管理するためには、侵入防止だけでなく捕獲も視野に入れることが重要です。

なぜ獣害が減らないのか

耕作放棄地が拡大していることや、高齢者が増えて農業の担い手が少なくなったことが背景にあります。

イノシシやシカは雑草や作物の残りなどを餌にするため、放棄地がある地域では特に獣害が発生しやすい状況です。

温暖化等の気候変動によって野生動物の生息域が拡大していることも原因の一つとされています。

また、フェンスや電気柵の未設置、あるいはメンテナンス不足で機能が低下している農地は狙われやすくなります。 サルは学習能力が高い動物であり、一度侵入経路を覚えると何度も同じ場所を狙います。人間が対策を怠っていると知ると、より大胆に作物を食べるようになります。

電気柵を用いた害獣対策

電気柵は被害を防ぐ有効な対策ですが、正しく設置し定期的に電圧チェックをすることが求められます。

ここでは主なポイントを紹介します。

正しい設置手順

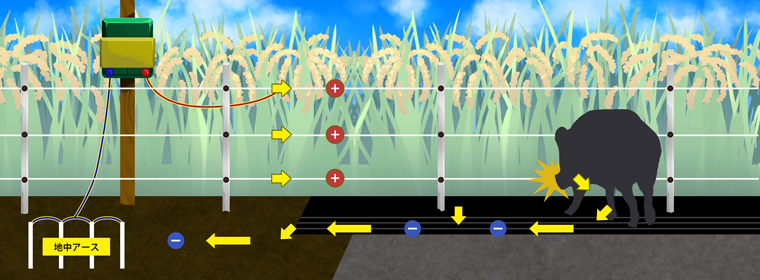

まず、電気柵で狙いたい獣種に合わせて電線の高さを調整します。

シカやイノシシは鼻先に触れる刺激を警戒する傾向があるので、侵入を狙いそうな高さに電線を張ることが大切です。

地面との隙間が大きいと小型の動物やイノシシの子どもがくぐり抜ける恐れがあるため、複数段を幅広く設置するのが一般的です。

支柱を立てるときに注意したい点は、硬い地面やアスファルトから離れた場所を選ぶことです。

通電の仕組みは動物が地面と触れた状態で電線に触ることで初めて電気が流れる原理なので、アースが十分に機能するよう土壌があるところに支柱を立てます。可能であれば湿り気のある土のほうがより効果的です。

最後のポイントがアースの設置です。アース棒を地中深くに打ち込み、電気柵用の専用装置を使ってアース線を接続します。

ここを疎かにすると電流が安定しない原因になります。複数本のアース棒を広めに設置し、漏電しにくい環境をつくると安心です。

メンテナンス

電気柵は一度取り付ければ安心というわけではありません。 定期的な点検とメンテナンスは、効果を維持するうえで重要です。

とりわけ、電圧が強く下がっていないかどうかを専用のテスターで確認しましょう。

電線に雑草や樹木の枝が触れると電気が逃げてしまい、ショックが弱まります。

また、電気柵を24時間通電しておくこともポイントです。

動物は学習能力が高いため、少しでも通電せずに侵入できるタイミングを覚えると繰り返し狙われるおそれがあります。

常に電気が流れていると意識づけできるよう、バッテリー式やソーラー式などの電源装置を活用しましょう。

周辺に小川や水たまりがある場所では、水浸しになることで漏電する可能性があります。

定期的に水の流れや地面の状況を観察して、柵本体に問題がないか確認すると安心です。

防草シートと電気柵を用いた害獣対策

先ほども少し触れましたが、電線周辺の雑草が放置され電気柵に触れると漏電し、動物へかかる電圧が低下します。

すると、通電していても電気柵を突破される可能性が高くなります。

ここでは、電気柵と防草シートが互いにどのように機能を補完するか見ていきます。

アース機能付き電気柵専用防草シート

電気柵を使用するときに一番多いトラブルは、草木が電線に触れてしまうことによる漏電です。

雑草が多い場所ではこまめに草刈りをする手もありますが、電気柵の下に防草シートを敷くと手入れの手間を大きく減らせます。

ただし通常の防草シートは、防草シート自体が電気抵抗となってしまうため、電気が流れにくい環境となります。

こんな場合に推奨されるのが「アース機能付き電気柵専用防草シート」です。

「アース機能付き電気柵専用防草シート」は、地面に敷いて雑草の発生を抑制しながら、シート自体がアースとして機能する特長を持ちます。

電気柵と併用する目的で開発されており、防草シートに電線が織り込まれています。

その電線が、電気を通しにくい防草シートにも電気を流しやすくする効果を発揮し、防草シートを敷いても電気柵の効果を落とさずに動物を撃退することができる仕組みとなっています。(防草シートに電源をつなげるのではなく、防草シートの電線を介して土壌のアースを防草シート上に取り込む仕組みです。)

また、通電しないアスファルトやコンクリートの上でも、防草シートに織り込まれた電線でアースをとることができるので、設置をあきらめていた場所にも設置ができるようになります。(アスファルト上に設置の場合は、防草シートの電線の一部が土に触れるように設置してください。)

「アース機能付き電気柵専用防草シート」を選ぶと、電線の電圧を安定的に高く保ちやすくなります。

敷き方は防草シートと同じなので、農地まわりや山際、家庭菜園などにも設置がしやすいです。

雑草を抑えつつ安定した高電圧を保つことで、電気柵本来の効果を最大限に引き出すことができます。

こうした防草シートによる防草対策と電気柵の組み合わせは、獣害軽減に効果が期待されています。

シートの幅は地形に合わせて使い分けましょう。

獣道が平らまたは上り傾斜の場合や、対象とする動物がアライグマやハクビシンなど小型の場合は60cm幅を、下り傾斜で勢いづくような場所や、対象とする動物が大型の場合は80cm幅を選択します。

なぜ雑草処理が重要なのか

動物に侵入されやすい場所には雑草が生い茂っているケースが多いです。

雑草には昆虫だけでなく、ヒヅメの軽い動物(タヌキやハクビシンなど)が蓄熱や隠れ場所に使う要素があるといわれています。

雑草や作物の残りを放置してしまうと、動物が餌場と認識してしまい不必要な侵入を招きかねません。

雑草を定期的に刈り取ることは動物が隠れるスペースを減らし、餌になる植物を減らす効果もあります。

ただし、人手不足でこまめに草刈りをするのが難しい現実もあるため、防草シートの導入や、地域の作業日を決めて大人数で一斉に管理するなどの工夫が必要です。

継続的に雑草管理をすることで、電気柵の有効性を高めることができます。

地域連携と補助金を活用する

個人レベルでの対策を徹底させると同時に、地域全体で取り組むことで大きな効果につながります。

行政の補助金を活用することで導入コストを抑えられます。

地域ぐるみの害獣対策

最大のポイントは、集落単位で防護柵や追い払い、捕獲を一斉に行うことです。

サルなど警戒心の強い動物は、人間の対応に慣れてしまうと立ち去らないケースがあります。

そのため、見つけ次第追い払うことや、音響装置・防獣ライトなどを交互に使用して慣れさせない工夫が大切です。

シカやイノシシなどは夜間の行動が多いため、赤外線センサー付きのカメラで侵入ルートを特定する方法もあります。

また、地域で情報を共有することで、被害発生地点を特定しやすくなります。

害獣が集まる場所や餌となる残さがある場所を把握し、重点的に手を打つ方が効果的です。

捕獲に積極的なグループと防護柵整備に力を入れるグループの役割分担ができると、村全体で対策に取り組みやすくなります。

個人の負担を減らすためにも、集落ぐるみで環境管理を継続する取り組みが肝心です。

行政の交付金制度

現在、国や自治体が害獣対策へのさまざまな補助制度を設けており、その代表例が鳥獣被害防止総合対策交付金です。

市町村が立案する計画に基づき、捕獲や侵入防止柵の設置費用への支援が行われます。

電気柵やネットフェンスを導入する際には、こうした交付金を活用できないか自治体に問い合わせましょう。

自治体によっては独自の補助制度を設けていることがあります。

防草シートを含めた資材調達コストの一部を補助している地域もあるので、必ずお住まいの自治体のウェブサイトや担当窓口を確認してください。

補助を使うときは、申請時期や使途条件が細かく定められている場合が多いので、注意深い下調べが重要です。

導入コストがかかる電気柵も、行政の支援を受けて設置を進めることで安く利用できます。

特に集落全体で計画的に行う場合は補助を受けやすいケースがあるため、周囲の農家や関係者と協力し、作業工程や使用資材を相談しながら進める段取りを組むことをおすすめします。

| 対策方法 | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| 電気柵 | 通電によって動物に刺激を与える | 侵入抑止力が高く、学習効果も期待できる |

| ネットフェンス | 物理的障壁を形成し侵入を阻止 | 初期コストが比較的安価で取り付けが簡単 |

| 進行防止マット | 独特の感触で動物が進入を嫌がる | 車や人の出入りがあっても利便性を保てる |

| 忌避剤 | 動物が苦手とする匂いを散布 | 簡単に試せて設置スペースも問わない |

| 音響装置 | 大音量や高周波の音で追い払う | 臨時的な対策に有効で設置は容易 |

まとめ

耕作放棄地の増加や狩猟者不足、さらに気候変動などが重なり、害獣対策の難易度は高まっています。

電気柵をはじめとする物理的対策に加え、雑草処理や地域連携、そして補助金制度の活用を組み合わせることで侵入を最小限に抑えることができます。

高電圧を維持する電気柵を正しく設置し、アース機能付き電気柵専用防草シートのような電気柵専用に開発された資材を導入すると、獣害の予防効果が飛躍的に向上します。

害獣対策を継続的に行って被害を減らす環境を整え、安心して生活したり農作業に取り組んだりできる村づくりを進めていきましょう。